Simplicité

À l’exemple des Pères de Cîteaux qui recherchaient une relation simple avec le Dieu Simple, la façon de vivre des sœurs est simple et frugale.

Que tout dans la maison de Dieu soit en harmonie avec ce genre de vie où le superflu n’a aucune part.

Constitution 27

Dans la vie de saint Bernard, on écrit qu’il fut sage, c’est-à-dire : « le sage est celui pour qui les choses ont le goût de ce qu’elles sont en réalité ». Et ce principe entraîne le rejet du superflu.

L’Évangile est l’art d’aller directement à la vérité des choses au milieu d’un monde compliqué et dupliqué. Il faut « SIMPLIQUER » !

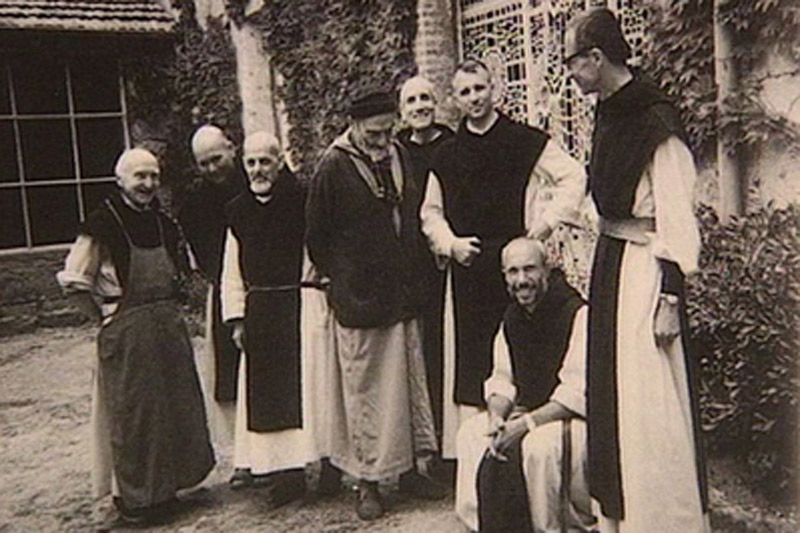

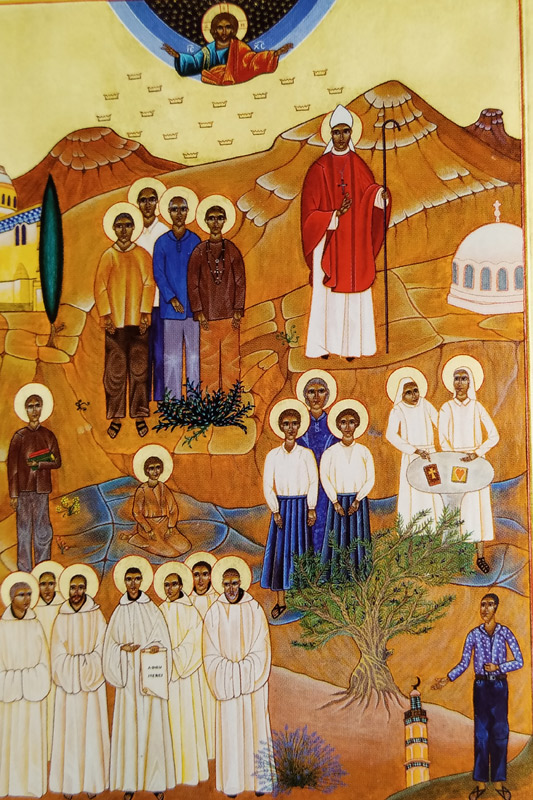

Bienheureux frère Christian de Chergé, Dieu pour tout jour, p.348

Simplicité de l’architecture cistercienne

La simplicité est reconnue comme particulièrement caractéristique de l’architecture romane cistercienne. Comme me disait un jour quelqu’un : « C’est beau parce que c’est simple. » Cette simplicité révèle l’état d’âme et d’esprit de ceux qui l’ont inventée ou qui l’inventent encore aujourd’hui, mais elle a, par la suite, une influence formatrice sur ceux qui y vivent.

Simplicité et vie spirituelle

Comme je viens de le dire, cette simplicité dans l’architecture n’est que l’expression extérieure d’une réalité, d’une disposition, d’une orientation que les moines cisterciens vivaient de l’intérieur. Une orientation spirituelle qui nous anime toujours aujourd’hui.

Qu’est-ce cette simplicité intérieure ? Elle a quelque chose à voir avec l’unité, l’unification. Elle est déjà présente dans le simple nom de moine. (Ce que je dis du moine est aussi vrai bien sûr des moniales que nous sommes !). Le sens du mot moine, c’est « seul ». Le moine est l’homme d’une seule finalité, Dieu. La simplicité intérieure consiste donc dans cette orientation du cœur vers sa fin, qui est Dieu. J’aime à souligner qu’on est encore dans une question d’amour !

Simplicité et complexité

Il est intéressant de remarquer que ce qui est opposé à la simplicité, dans notre vie spirituelle comme dans notre vie extérieure, ce n’est pas la complexité, mais bien la « complication ». L’univers, tel qu’il a été créé par Dieu, est d’une complexité extraordinaire, mais en même temps d’une grande simplicité. Une architecture cistercienne est complexe mais dans la vérité des choses, dans la fonctionnalité, et elle dégage finalement une impression de profonde simplicité car tout y est ordonné à sa finalité. Ce qui est opposé à la simplicité donc, ce n’est pas la complexité, mais la complication. Et ceci, c’est vrai pour tout le monde, quel que soit notre genre de vie. Et la complication, c’est nous qui la faisons. Elle est le résultat d’un manque de direction et d’un manque d’unité.

Finalité de la simplicité

Je viens de dire que l’architecture cistercienne dégage une impression de grande simplicité parce que tout y est ordonné à sa finalité. Je pointe ici le mot « ordonné ». Pour ceux parmi vous qui sont sensibles à la spiritualité ignatienne, j’ai envie de vous inviter à faire résonner ensemble l’invitation à « ordonner » sa vie et la simplicité cistercienne.

Extrait d’une « chronique de Carême » donnée par Mère Béatrice sur RCF Anjou le 14 mars 2012